Buscado no Cinephilia

Compulsiva

S P A R T A C U S

de STANLEY KUBRICK (1960)

de STANLEY KUBRICK (1960)

Um dos

méritos maiores de Spartacus, a história de um homem que

lutou pelo fim da escravidão 2.000 anos antes dela ser abolida

de fato, está na capacidade do filme de imergir o espectador em

um período histórico anterior ao surgimento do Cristianismo,

dando-nos vislumbres dos horrores vigentes na realidade

sócio-política desta época.

No século

que antecedeu o nascimento de um certo profeta hebreu de Nazaré, o

Império Romano possuía na crucificação seu principal instrumento

de pena capital: Jesus, longe de ser uma exceção, padeceu na cruz

um destino semelhante ao de milhares de pessoas

assassinadas através deste método horrendo pelas elites

romanas. Donde a perplexidade que muitos manifestam diante da

idolatria católica da cruz, que vista sob uma perspectiva

histórica, sem adornos mitológicos, não passa de um instrumento

sinistro de tortura e assassinato.

É o que

Richard Dawkins nota ao sugerir uma comparação insólita: ostentar

um crucifixo equivale a andar por aí com uma cadeira-elétrica em

miniatura dependurada no corpo. Símbolo sinistro de uma religião

fundada no martírio de seu profera, e que não cessou de idolatrar,

história afora, um instrumento do suplício, como se convidasse os

devotos a imitarem a tortura crística, pregando-se em vida numa cruz

ou trotando pela Terra com um fardo auto-imposto sobre o lombo - como

aqueles camelos sobrecarregados e miseráveis de que fala

Zaratustra...

Na época

que o filme de Kubrick retrata, onde ainda não havia sido inventado

o calendário que rachou a História em um antes e um depois de

Cristo, testemunhamos uma luta de classes das mais encarniçadas: de

um lado, a aristocracia imperial romana, que tem como divertimento

predileto a sanguinolência dos espetáculos de gladiadores, onde

dois escravos são obrigados a lutar até que um deles assassine o

outro; de outro, uma massa imensa de despossuídos e explorados,

coagidos pela força militar e policial do Império ao trabalho

extenuante, e alguns deles obrigados a servir de bonecos-de-carne nas

grotescas cerimônias digladiantes.

Quando Walter Benjamin afirma que

"todo monumento da civilização é um monumento da

barbárie", provavelmente se refere a esta vergonhosa

realidade do mundo greco-romano: todas as elevadíssimas e grandiosas

conquistas culturais, todas as estátuas lindamente esculpidas e

edifícios belamente arquitetados, tinham como base um sistema

econômico escravista, defendido desavergonhadamente pelas elites,

inclusive pelos filósofos, poetas e literatos da gloriosa Grécia. O

próprio Platão era dono de escravos e Aristóteles, preceptor de

Alexandre, já inicia seu livro dedicado à Política em um

tom escravocrata (e machista) explícito capaz de enojar o leitor

contemporâneo...

"Alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer; outros, a mandar. (...) O macho é mais perfeito e governa; a fêmea o é menos, e obedece. (...) Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem; são os homens no qual o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão; porque, para eles, nada é mais fácil do que obedecer. (...) A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos animais domésticos: ajudam-nos com sua força física em nossas necessidades cotidianas. (...) O escravo é completamente privado da faculdade de querer; a mulher a tem, mas fraca; a do filho é incompleta..." (ARISTÓTELES, Política, Trad. Nestor Silveira Chaves. Ed. Saraiva de Bolso, Livro I, Capítulo 2 e 4, pgs. 26, 27 e 42).

Esta

defesa aristotélica da escravidão, que soa tão nauseante a nossos

ouvidos, só torna ainda mais significativa a atitude de Spartacus -

ele que, se pudesse, decerto cuspiria no rosto do filósofo e

lançaria seus livros ao fogo. O levante de escravos, liderado por

Spartacus, é uma tentativa desesperada de romper radicalmente com

estes grilhões da servidão imposta de cima pela força bruta dos

senhores. Após uma rebelião penitenciária, Spartacus e seus

asseclas libertam-se da escola de gladiadores onde haviam sido

encerrados e partem pelo território italiano, libertando pelo

caminho todos os escravos que encontram e pilhando as riquezas dos

senhores. Tudo o que querem é atravessar o território da Itália

até o mar e fugir para longe da degradante e tenebrosa condição de

escravidão.

Em uma

das cenas mais belas do filme, Spartacus e sua amada Varínia

saboreiam com deleite as sensações, para eles frescas e inéditas,

da liberdade. Celebram o fato de que agora não estão acorrentados e

que ninguém pode comprá-los ou vendê-los. Spartacus estoura numa

gargalhada gostosa ao ouvir o relato da fuga de Varínia, que saiu

correndo de seu senhor ao notar que ele era pançudinho demais para

poder alcançá-la...

Deitados na relva, à luz do luar,

discutem seus desejos para o futuro, e Spartacus, homem capaz de se

enternecer com a poesia e de declarar seus amores com arroubos

sentimentais, revela seu intenso desejo de conhecimento. Pois

a escravidão é algo que segrega o sujeito de tudo, de todos os

direitos, inclusive o privando de acesso ao mundo da cultura, fazendo

da possibilidade de educar-se um privilégio das elites. Spartacus,

analfabeto cheio de uma sabedoria que não se aprende nos livros,

inculto mas sequioso de sapiência, manifesta seu desprezo pela sina

de lutador e diz desejar "saber tudo":

"Who wants to fight? And animal can learn to fight! But to sing beautiful things, and make people believe them.... Hmmm! I'm free. But what do I know? I don't even know how to read. I know nothing. Nothing! I wanna know. I wanna know everything. Why a star falls and a bird doesn't. Where the Sun goes at night. Why the Moon changes shape. I wanna know where the wind comes from..."

Mas o filme de Kubrick, baseado no livro de Howard Fast e fiel aos

fatos históricos, está longe de ser otimista. A força militar das

legiões a serviço do Império Romano é brutalmente superior ao

exército improvisado que Spartacus lidera. Roma reina pela força,

não pelo direito. Roma não conhece o diálogo democrático, a

negociação diplomática. Roma não cede em sua posição de senhora

absoluta sobre as vidas daqueles que ela se dá o direito de tratar

como coisas. O preço que irão pagar aqueles que se insurgiram

contra a águia imperial será altíssimo - e o espectador que

testemunha a carnificina sai do filme levando uma memória indelével

de uma pilha de cadáveres que preenche o campo de batalha...

Em sua instigante

análise na Genealogia da Moral, Nietzsche avança a tese de que o

cristianismo representa um "levante de escravos na moral".

Parece-me bem interessante refletir sobre isso à luz do destino de

Spartacus e seus asseclas. Estes, longe de tentarem um levante

restrito ao domínio da moralidade, insurgem-se de modo muito mais

literal e concreto: querem romper as grades de ferro que os encerram

como animais na jaula. Que um elemento de indignação moral se

mescle a este intento inssurrecional, não duvido: Spartacus e seus

companheiros sentem na pele o quão indigno é a sina que lhes é

imposta, o quão horrível é ser tratado como mercadoria, o quão

insuportável é trabalhar debaixo do chicote, em jornadas

estafantes, para gerar riquezas que serão gozadas pelos outros.

O filme de Kubrick é

notavelmente materialista, sem nenhuma intervenção divina ou

interpretação mitológica: estamos diante de uma luta de classes e

as questões de moralidade estão necessariamente conectadas com a

realidade econômica e política desta sociedade escravocrata. O

cristianismo, na leitura nietzschiana, não é um levante de escravos

deste tipo spartacusiano, mas sim um momento na história em que "o

ressentimento torna-se criador de valores". Em outras palavras:

as populações que estavam sendo pisoteadas e oprimidas pelo poderio

do Império Romano, em sua impotência para reagir e revolucionar a

realidade concreta, inverteram a valoração característica da

nobreza romana. Esta transvaloração dos valores realizada pela

moral judaico-cristã equivale a uma consolação que se oferece aos

fracos e oprimidos.

Mas notem bem: o

cristianismo, ao contrário de Spartacus, não prega que os escravos

peguem em armas e se levantem para guerrear contra seus senhores; o

cristianismo é uma doutrina que fabrica a noção de Reino dos Céus

e promete para um futuro post-mortem uma inversão da hierarquia

terrestre. Aqueles que são hoje pisoteados, explorados,

feridos, mutilados, depois de morrerem serão recompensados por uma

divindade benfazeja. Spartacus, ao invés de se inebriar com a

esperança de ser salvo por potências superiores em um futuro

distante, toma o seu destino nas próprias mãos no presente - seu

levante é concreto. O cristianismo, ao contrário, religião da fé

e da esperança, prega a resignação e o fatalismo - carregar a cruz

rezando pais-nossos e aves-marias - e adia o dia da redenção para

uma suposta transcendência. Ora, para Nietzsche, e decerto que

também para Marx, esta transcendência é um embuste, esta

recompensa post-mortem uma ilusão e esta fé apenas um ópio.

É o que torna o

cristianismo uma religião escrava do Imaginário e incapaz de

revolucionar a realidade terráquea. Ao invés de quebrar todas as

correntes que aprisionam o homem, o cristianismo permite que o homem

permaneça acorrentado, ao mesmo tempo que promete para depois a

libertação. É o que torna o cristianismo uma religião que

idolatra a morte e o que explica seu caráter tão fúnebre e

soturno: aqueles que enxergam na morte uma porta que se abre

para uma existência venturosa acabam se apaixonando por Tânatos. O

desejo passa a se exilar da realidade terrestre e voejar pelos

domínios imaginários do "Paraíso", do "Juízo

Final", da "Redenção", conceitos que Nietzsche

afirma no Anticristo "não terem nenhum ponto de contato com a

realidade".

Spartacus

explicita que a cruz, na história, é instrumento de tortura e

assassinato: por que idolatrar este horror? Se os cristãos puderam

transformar este tenebroso instrumento de supliciamento em objeto de

culto, talvez isto se deva somente à fé que têm na Ressurreição

de Jesus. Eis uma religião que diz a todos os crucificados que, um

dia, no além-túmulo, serão recompensados por seus sofrimentos.

O que vale a pena

questionar, como vêm fazendo por milênios um número infindável de

ateus, agnósticos, céticos e livres-pensadores, é se esta dimensão

transcendente, este além-túmulo redentor, é de fato uma realidade

ou não passa de uma ilusão. É possível que a morte seja uma porta

que se fecha, e não um portal que se abre para a glória celeste. É

possível que não haja nenhum "fantasminha" imortal

chamado "alma" que vá voejar para fora do cadáver que

apodrece e subir aos céus. É possível que o cristianismo inteiro

esteja construído sobre uma esperança falsa e que, como diz

Nietzsche, que "o próprio Deus se revele como a nossa mais

longa mentira." (A Gaia Ciência)

O cristianismo, aliás,

como sabemos, não soube, não quis ou não pôde abolir a

escravidão. Nós, latino-americanos, o sabemos muito bem! Depois de

1.500 anos de cristianismo, nosso continente foi invadido pelos

conquistadores da Espanha e de Portugal, monarquias católicas que

não tiveram pudores em escravizar milhões de índios e negros, com

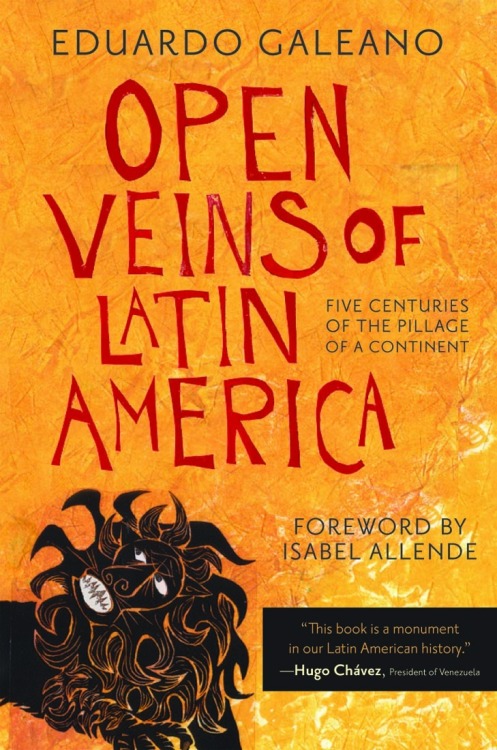

a desculpa de que não eram gente mas bestas-sem-alma. Em As Veias

Abertas da América Latina, Eduardo Galeano relembra-nos no que se

transformou a cruz nesta época:

"O ano de 1492 não

foi apenas o do descobrimento da América, o novo mundo nascido

daquele equívoco de grandiosas consequências (Colombo morreu

convencido de que havia alcançado a Ásia pelas costas). Foi também

o ano da recuperação de Granada, o último reduto da religião

muçulmana em solo espanhol. Esta era uma guerra santa, a guerra

cristã contra o Islã, e não é casual, de resto, que no mesmo ano

de 1492, 150 mil judeus declarados tenham sido expulsos do país. A

Espanha adquiria realidade como nação erguendo espadas cujas

empunhaduras traziam o signo da cruz.

A rainha Isabel fez-se

madrinha da Santa Inquisição. A façanha do descobrimento da

América não poderia se explicar sem a tradição militar da guerra

das cruzadas que imperava na Castela medieval, e a Igreja não se fez

de rogada para atribuir caráter sagrado à conquista de terras

incógnitas do outro lado do mar. O papa Alexandre VI converteu a

rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. A expansão do reino

de Castela ampliava o reino de Deus sobre a Terra. Três anos após o

descobrimento, Colombo, pessoalmente, comandou uma campanha militar

contra os indígenas da Dominicana. Os espanhóis dizimaram os

índios. Mais de 500 deles, enviados para a Espanha, foram vendidos

como escravos…" (Pg. 30-31)

A cruz, que antes de

Cristo matou milhares e milhares de pessoas como um instrumento do

Império Romano para a pena capital, depois de Cristo vai parar nas

empunhaduras das espadas que lutaram nas carnificinas das

Cruzadas e que subjugaram o continente que os conquistadores

batizariam - em homenagem a um europeu! - de "América".

Encontrando por aqui nativos que nada sabiam sobre o cristianismo,

que jamais haviam lido a Bíblia e nunca tinham ouvido falar em Jesus

Cristo, os católicos europeus, a partir de 1492, se auto-proclamaram

aqueles que estavam destinados por missão divina a livrar estas

terras do paganismo e da idolatria, ilustrando os "selvagens"

na "verdadeira fé". Galeano, novamente:

"A América era

uma vasto império do Diabo, de redenção impossível ou duvidosa,

mas a fanática missão contra a heresia dos nativos se confundia com

a febre que, nas hostes da conquista, era causada pelo brilho dos

tesouros do Novo Mundo. (...) Entre 1503 e 1660, desembarcaram no

porto de Sevilha 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de

prata. A prata levada para a Espanha em pouco mais de um século e

meio excedia três vezes o total das reservas europeias. E essas

cifras não incluem o contrabando. Com base em dados fornecidos por

Alexander von Humboldt, estimou-se em 5 bilhões de dólares atuais a

magnitude do excedente econômico evadido do México entre 1760 e

1809, apenas meio século, através das exportações de prata e

ouro. Os metais arrebatados aos novos domínios coloniais estimularam

o desenvolvimento europeu e até se pode dizer que o tornaram

possível… formidável contribuição da América para o progresso

alheio. No primeiro tomo de O Capital, Karl Marx escreve: ‘o

descobrimento das jazidas de ouro e prata da América, a cruzada de

extermínio, a conversão do continente africano em campo de caça

aos escravos negros: são todos fatos que assinalam a alvorada da era

da produção capitalista.’ O saque foi o meio mais importante de

acumulação primitiva de capitais. (…) Essa gigantesca massa de

capitais deu um grande impulso à revolução industrial…” (pg.

51)

Logo

nas primeiras cenas de Spartacus, o narrador nos informa que este

escravo rebelde sonhou com o fim da escravidão 2.000 anos antes dela

acabar de fato. Seu fracasso não faz com que seu exemplo seja

menos comovente, mas sublinha o quão cruel e tenebrosa pode ser a

História humana. O cristianismo, surgido no Oriente Médio sob jugo

romano algumas décadas depois da crucificação em massa dos

escravos spartacusianos em levante, não revolucionou a

realidade, mas somente disseminou esperanças de uma transcendência

onde os sofrimentos seriam recompensados e onde os cruéis senhores

arderiam no Inferno.

Esta solução

meramente imaginária mostrou toda a sua ineficácia: a escravidão

sobreviveu até o século XIX e XX, e muitas vezes praticada pelos

próprios cristãos! O que justifica este sentimento visceral de

náusea e desgosto que sinto diante de toda e qualquer idolatria da

cruz, esta horrenda máquina da morte que, através da História, não

foi senão instrumento de genocídio e opressão. Nós,

latino-americanos, que por milênios tivemos a sorte de não

conhecermos a Cruz e seus idólatras, enfim tivemos a infelicidade

de, a partir de 1492, sermos invadidos por estes vândalos europeus,

loucos por ouro e famintos por conversões, e que foram capazes de

alguns dos crimes mais imensos de que se tem notícia em todo o

desenrolar da aventura humana:

"A violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu

sobre essas comarcas senão ao preço do genocídio nativo:

atribui-se ao México pré-colombiano uma população entre 25 e 30

milhões, e se calcula que havia uma número parecido de índios na

região andina; na América Central e nas Antilhas, entre 10 e 13

milhões de habitantes. Os índios das Américas somavam não menos

do que 70 milhões, ou talvez mais, quando os conquistadores

estrangeiros apareceram no horizonte; um século e meio depois,

estavam reduzidos tão só a 3,5 milhões.”

(GALEANO: pg. 64)

Nenhum comentário:

Postar um comentário